代表成果

网络化系统优化理论与方法

针对网络化资源动态优化调度与决策的共性科学问题,研究网络化混合动态系统的建模、优化理论与方法,并应用于我国水资源系统和水火电系统的综合优化调度与决策。主要包括:受水资源约束的水火电联合优化调度研究;网络化资源动态优化调度的安全性研究;多目标水资源调度研究。研究成果应用于我国多家重大水资源系统和水火电系统的综合优化调度与决策,获得了重大经济和社会效益。

对不确定环境下的在线优化问题,主要运用博弈论、在线理论、运筹与控制等方法展开研究。主要研究内容包括物流运输道路网络结构与抗突发堵塞性能、运输道路网络中突发堵塞事件的演化分析与应对策略,以及不确定环境下的设施选址和库存与生产调度服务研究。研究成果对处理不确定环境下的社会与经济管理问题具有重要理论指导价值。

实验室在网络化系统优化理论与方法研究的基础上,研究了嵌入式柔性开发平台网络化技术集成系统,解决了网络化软硬件集成、嵌入式系统的开放性和集成性等难题,快速开发了不同类型专用和通用智能网络化测控仪器装置,解决了建筑施工安全、采油节能、产品制造中的重要网络化测控装备的技术难题。

基于以上成果,2006年至今课题组发表SCI收录国际期刊论文40余篇,韩九强教授主持获2009年度国家科学技术进步二等奖,2006年度陕西省科技进步一等奖。研究团队建设取得重要进展,首席科学家管晓宏教授于2007年当选IEEE Fellow,2008年当选IEEE机器人与自动化学会杰出讲座人,2009年领衔获得国家自然科学基金创新团队,并任IEEE Transaction on Power Systems编辑,选入“康涅狄格大学杰出工程师院”和名人堂,徐寅峰教授入选2008年“新世纪百千万人才工程”。实验室培养的博士生马卫民(指导教师:徐寅峰教授)、翟桥柱(指导教师:管晓宏教授)分别获2006、2008年全国优秀博士论文。

安全优化调度是能源电力等大规模网络化系统安全高效运行的保证,关系到节能降耗、保证安全等重大国家需求。快速识别冗余安全约束,发现安全瓶颈,并进行N-k(k个故障)安全性评估极其重要。但问题具有NP计算复杂性,实际系统进行k >2的安全评估基本不可行。实验室在国家自然科学基金创新群体、重点项目、国家重点研发计划支持下,提出了原创性理论与方法,解决了多项公认难题,并在实际能源电力系统应用。

智能网络与信息处理理论与方法

徐宗本教授作为首席科学家主持国家973项目,提出基于认知与非欧式框架的数据建模,为传统数据建模提供了一种全新的思路和框架。通过模拟人类的认知机理,借助生物、物理、心理等多学科的认知研究成果并将其融合到数据建模中,发展出一套高效的基于认知与非欧式框架的数据建模理论与方法。

在基于认知与非欧氏框架的数据建模基础理论方面进行了系统研究,主要贡献包括:通过对大脑初级视觉系统和高级系统的生理、生物物理学实验及认知成果的建模,提出了基于视认知机理的数据挖掘原理与方法,解决了长期困惑人们的聚类有效性、稳健性以及支撑向量机模型选择问题;通过发展一类非欧氏度量的“类二项式公式”数学分析新工具,提出了人工神经网络系统的一系列新模型与新理论,解决了Hopfield型神经网络稳定性判定与前馈网络本质逼近阶估计等问题;通过对生物进化本质特征的建模,建立了模拟演化计算的公理化模型与遗传算法收敛性理论;作为应用,提出了地理信息系统(GIS)中不确定性分析的理论框架,导出了GIS误差传播律,为开发具有不确定性描述的GIS产品提供了理论基础。

基于以上研究成果,徐宗本教授主持获得2007年国家自然科学奖二等奖(实验室成员张讲社、彭济根分别为第3、4完成人)、2006年至今发表论著65篇,其中IEEE Transaction 5篇,被SCI收录34篇。所提出的非欧氏度量“类二项式公式”被20余篇SCI论文作为引理或预备定理应用并被称之为“徐-罗奇不等式”或“徐-罗奇定理”。项目多项成果处于国际前沿,得到国际学术界广泛认可。项目成果已被国外多个单位以及中科院环境与地理信息国家重点实验室等单位应用。

网络与信息安全理论与技术

大规模网络基础设施与信息网络的安全性,已经成为事关国民经济、社会发展和国家安全的重大问题,也是当前各国政府、学术界、产业界普遍关注的热点和难点问题。课题组采取需求驱动、理论研究、实验验证、实际应用相结合的研究思路,近年来先后承担了“十五”国家863重点课题、“十一五”863目标导向课题2项、国家重大专项1项、国家242、中国兵器科学研究院等项目,在大规模网络攻击检测与防御、大规模网络流量分析、网络内容安全监控、主机安全监控、无线传输安全等方面开展了深入系统的研究,采取深度防御策略和“防外、管内、评估当前、预测未来”原则,以及面向大规模网络信息系统的“动态检测—联动响应—事故恢复—电子取证—综合评估—主动预防—入侵容忍”的解决方案。

课题组提出基于网络行为特征的异常流量监控方法,基于可逆sketch技术的流量异常检测与定位等方法,僵尸网络检测和基于随机系统模型的规模估计;提出基于贝叶斯网络、NMF、PCA等网络入侵检测和多元入侵事件的关联分析方法;发现IPv6网络新蠕虫,建立了传播模型,提出传播控制和隔离的方法;提出网络安全态势及其风险评估与预测的系统化方法;提出了基于智能天线的时空编码方法,解决无线网络的用户认证和数据加密等问题。2006年至今相关成果在IEEE Network、IEEE Transaction on Information Forensics and Security、IEEE Transactions on Communications、IEEE Transactions on Wireless Communication等著名期刊和会议发表论文130余篇。

课题组成员管晓宏教授、李卫副教授等的论文获得了2008年度IEEE通信学会系统集成与建模最佳论文奖,是IEEE 国际通信大会/计算机辅助建模、分析与设计国际会议选出的唯一最佳论文奖。

课题组成员承担的国家十五863计划重点项目“集成化网络安全防卫系统”取得重要技术创新,受到专家的高度评价,获得了特优(Aa)的好成绩(整个863信息安全主题中只有2%的课题获得特优评价)。

基于上述成果,课题组开发的协同防御系统、僵尸网络监控系统、网络流量分析系统已经在全国各级党政机关和军队系统20余个单位进行部署,为保障国家网络安全做出贡献;同时通过将研究成果产品化,相关安全产品已推广至50余家企事业单位,已经产生显著社会经济效益。

智能网络学习环境构建理论与知识获取方法

针对我国人口多、优质教育资源短缺、东西部及城乡之间日趋严重的数字鸿沟和教育公平问题,课题组提出利用卫星和计算机网络结合的天地网远程教育技术解决上述矛盾,围绕系统建模、关键技术、技术标准、系列产品开发及其应用展开产学研,建立了天地网远程教育系统模型,解决了天地网大规模同步直播和交互、海量教育资源管理及优化调度、个性挖掘与学习内容自适应导航等关键技术难题。研制出我国第一套自主知识产权的天地网远程教育系统SkyClass,是国内唯一能同时支持Linux和Windows、同时支持天地网双传输平台的远程教育产品,打破了美国、以色列等在天地网远程教育关键技术如DVB/IP 网关、天地网可靠多播、天地网媒体点播等核心技术上的垄断,发明了天地网互连互通、大规模多场景实时课堂同步直播、点播及交互、个性化主题导航学习、不良网络学习内容识别及阻断等一系列基础性关键技术。SkyClass系统已在新疆、河南、陕西等11个省市的26480个单位推广32260套,成功应用于国家农村中小学教育工程、国家人事部公务员培训、新疆双语教育、税务系统培训等多个领域,受益用户512万,为国家节省教育经费8亿多元。本成果对于构建学习型社会、缩小数字鸿沟、实现教育公平起到了重要作用,并有力地带动了我国教育软件产业的发展

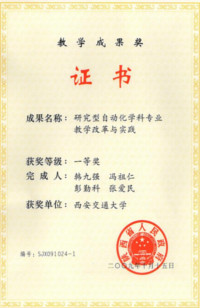

基于上述成果,实验室主任郑庆华教授主持获得2006年国家科技进步二等奖、2009年国家级教学成果奖二等奖,冯博琴教授主持获得2009年国家级教学成果奖一等奖,课题组参与获得2010年国家科技进步二等奖。2006年至今课题组发表论文90余篇,被SCI收录10余篇;授权国家发明专利9项,获软件著作权13项。基于上述贡献,郑庆华教授2008年获国家杰出青年基金,课题组2人入选教育部跨世纪与新世纪人才计划。

网络化异构信息融合及应用

针对复杂环境下目标跟踪与识别应用需求,提出基于异构信息融合的创新理论及关键技术,攻克了数据链网络中基于误差传递和差分消除的非合作目标航迹估计、多天线GPS/INS融合中的整周模糊度解算等公认难题,研制了基于多源异构信息融合的目标跟踪与识别系统及多天线GPS/INS融合姿态测量等实用系统,应用于多个国家重大工程和型号项目。其中基于多源异构信息融合的目标跟踪与识别系统在总装某部重大型号工程中应用,将“航天目标航迹估计精度提高一个数量级以上”,获得国家科技进步二等奖等奖励。

L1/2正则化理论

稀疏性是大数据的普遍特性,正则化是刻画稀疏性的重要建模手段。针对非凸稀疏正则化缺乏一套有效的理论与计算方法的难题,提出L1/2正则化理论,实现了可计算性与可解释性,被认为是“里程碑”的工作。

相关理论与技术已被微波成像技术国家重点实验室采用,研发成功全球首部稀疏雷达原理样机,进行了机载和星载实验;对提高在轨雷达成像性能与宽幅侦察,发挥重要应用;广泛应用于CT成像、分子成像、无线通讯、生物信息、地震信号处理、集成电路检测以及医学、脑科学、天文学与天文物理等领域。

基于误差传递的航迹融合与脱靶量估计

基于多源异构信息融合理论,面向复杂环境下目标跟踪应用,发明了基于误差传递和差分消除的非合作目标航迹估计方法,显著提高了非合作目标的航迹估计精度;开发了空中目标航迹估计系统,应用于总装某部重大型号工程任务上,使得目标航迹估计精度比传统方法提高一个数量级以上。

多模态碎片化知识融合与应用

特定主题的知识以文本、图像、视频、图等不同模态分散在多个数据源中,并呈现出无序、片面、低质等问题,为此,实验室团队在国家973、支撑项目、教育部创新团队等项目支持下,开展了跨模态碎片化知识的分析、挖掘和融合理论与核心技术研究,以提升碎片化知识的可用性。提出“主题抽取-关系发现-子图融合”三阶段的领域知识图谱聚合机理。提出自步学习算法解决碎片化知识的弱标注问题

领域知识图谱聚合机理

提出“主题抽取-关系发现-子图融合”三阶段的领域知识图谱聚合机理。构建包含1.5万个知识单元、4.7万个知识关联的领域知识图谱,通过权威组织Linked Open Data审核,成为国内在LOD上的第一个数据集

面向弱标注数据的自步学习算法

将人类由易到难的学习机制形式化为数学模型。自步学习实现算法SPaR被CMU Informadia实验室的MED Ex0/SIN系统采用,2014年参加国际多媒体权威TRECVID大赛,解决了问题中无标注信息的难题,最终获得第一名。自步协同训练算法被香港中文大学未来城市研究所采用,在遥感领域权威的IEEE GRSS数据融合大赛中,在800多个提交结果中获得第四名。

无线网络物理层安全通信理论

针对无线信号在空中传播极易被截获和窃听的安全短板,实验室研制了基于多天线的5G无线物理层安全通信实验平台,提出了多天线物理层安全传输机制和相应的安全调制无线信号设计理论、资源优化分配和自适应安全传输方法,弥补了无线通信安全性缺陷,提升了无线网络物理层安全性。

多源多粒度网络安全监控与防卫

大规模网络化基础设施(互联网、智能电网、物联网等)的网络信息安全和系统综合安全涉及国家安全,但面临海量数据无标定、安全监控误报率高、僵尸网络分布隐蔽、安全防卫缺少协同等重大挑战。实验室面向网络信息安全的国家重大需求,针对网络安全问题的基础理论、关键技术及产品开发、推广应用等,进行了长期深入系统研究,取得了重要成果。关键技术及转化产品在中央机关、军事国防、国网等大型企业及地方政府使用,为电子政务、电子商务、企业信息化、教育信息化等领域的网络安全做出了重要贡献。

建立的指数混合的僵尸网络估计模型,解决了无流量的僵尸网络全球分布估算的难题,发明了基于DNS缓存的主动探测式僵尸网络发现技术。

N-k安全性评估的解析充分条件

实验室发现了大规模安全约束归并的充分条件,提出N-k安全性评估新方法,比传统穷举法计算效率提高了2-3个数量级,为制定安全性实时评估的新工业标准和实践奠定了理论基础。

冗余安全约束识别的解析充分条件

长期以来,国际学术界和工业界根据经验和试凑法来确定张紧的安全约束。实验室提出判断安全约束冗余的充分条件,应用该条件,不需求解,只需验证线性不等式,就能解析判定冗余安全约束线路,从而确定安全瓶颈,解决了业界公认难题。

成果应用于我国西北电网,发现了“风水配合”的安全瓶颈,支撑了建设第二输电通道的的必要性。